相続登記が法制化されているのをご存じでしょうか。

父母が亡くなった後、土地建物の名義が亡くなった父母のままになっていませんか。

このままだと土地建物の売却もできませんし、相続人が亡くなると、その子や孫にまで相続範囲が広がり、相続手続きがとても面倒なことになってしまいます。

2024年4月1日から民法の改正で相続登記(所有者の名義変更)が法制化され、相続が開始し自分が不動産を取得したことを知った日から3年以内に必ず相続登記をしなければならなくなりました。

さらに、この法律は過去に発生した相続にも適用され、2024年4月1日より前に相続した家については、2027年3月31日までに登記しなければならないという経過措置が設けられています。

正当な理由なく相続登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続人が全員ご存命なら、相続人全員で遺産分割協議書を作成し、土地建物を相続することになった人が相続登記をすれば済みます。

ただ、相続人が高齢で認知症が入っていたりすると、意思の確認ができないため後見人の選任など面倒なことが出てきます。

場合によっては調停や裁判になることもあり、弁護士に依頼して高額な報酬を支払う必要が出てきたりします。

まずは遺産分割協議書の作成を急ぎましょう。

相続人の間に争いがない場合は、司法書士に依頼するのが簡単です。相続登記まで依頼すると、10万円から15万円の費用が掛かりますが、スムーズに進むので楽です。

もし、相続人の間に争いがある場合は司法書士では対処できないため、弁護士に依頼することになり、費用は司法書士の2倍から3倍はかかります。

ただ、期限があることですし、相続対象の土地建物が空き家になっていたりすると、市町村役場から空き家の管理の通知が来たりしますから、どちらにしても急いで話を進めたいものですね。

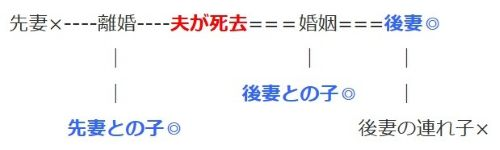

最近は、離婚する場合も多いので、相続人の関係が複雑です。

夫が死去した場合、現在の配偶者は必ず相続人になります。

先妻との子がいれば、先妻との子も相続人になります。

後妻との間に子ができれば、その子も相続人になりますが、後妻の連れ子は亡き夫と養子縁組をしていない限り相続人にはなりません。

どれだけ実子同様にかわいがっていたとしてもです。

離婚が複数回あってそれぞれの配偶者との間に子があると、とても複雑な関係になってしまいます。

でも、相続人をはっきりさせないと遺産分割協議が成立しないので、ここは司法書士や行政書士などに依頼して相続人を確定する必要がありますから、必ず相続人になる配偶者が中心になって手続きを進めましょう。

コメント