70歳以上になると、病院や薬局での医療費負担割合が変更になります。

また、マイナンバーカードを保険証として利用することで、高額医療費の負担が自動的に収入に応じた限度額までになります。

このことをご紹介します。

医療費の窓口負担割合について

会社などの健康保険や国民健康保険では、69歳以下の人は3割負担ですよね。

これが70歳以上になると収入に応じて負担割合が変更になります。

70歳から74歳までは原則2割負担、75歳以上は原則1割負担です。

70歳から74歳の方

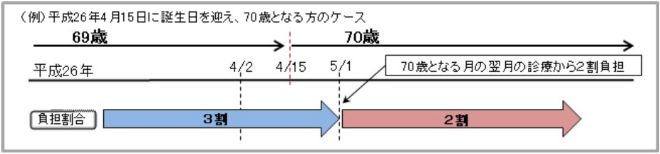

一般の方は70歳の誕生日の翌月から2割負担になります。

※平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える方 (誕生日が昭和19年4月2日以降の方)の場合

ただし、現役並み所得がある方は3割負担のままです。

現役並み所得とは、課税所得が145万円以上の人のことで、年収にすると約370万円以上です。

また、夫婦2人世帯で収入額520万円、1人世帯で収入額383万円の方は、「基準収入額適用申請書」を提出することで2割負担になります。

75歳以上の方

75歳以上では原則1割負担です。

ただし一定以上の収入がある方は2割負担、現役並み所得者は3割負担となっています。

◆一定の所得がある方とは

2割負担になるのは、次の(1)(2)の両方に該当する場合です。

(1)同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる。

(2)同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が次に該当する。

・1人の場合は200万円以上

・2人以上の場合は合計320万円以上

これは該当する方が多いかもしれませんね。後期高齢者医療制度の被保険者の約20%が該当するようです。

◆現役並み所得者とは

住民税が課税される所得額が145万円(年収約370万円)以上ある被保険者と、同世帯に属する他の被保険者です。

この方は3割負担のままです。

とても難解な部分があるので詳しくは次の政府広報オンラインをご覧ください。

⇒ 後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい? | 政府広報オンライン

ややこしいですね。

国民健康保険に加入している方でマイナ保険証を持っている方は、70歳の誕生月に「資格情報のお知らせ」が届くので、そこに何割負担か記載されています。

病院にかかるときは、窓口でマイナ保険証を利用して、「資格情報のお知らせ」も提示するらしいです。

高額医療費制度について

高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、医療費の自己負担に一定の歯止めを設ける仕組みです。

以前は窓口で3割負担なら3割負担の金額を支払い、後日、健康保険組合に高額医療費の申請を出して差額をもらう仕組みでした。

もちろんこれも生きていますが、現在はマイナンバーカードに健康保険証機能を組み込んで、このマイナ保険証を病院の窓口で使うことで自動的に限度額以上の請求がされないようになっています。

次は厚生労働省の広報です。

⇒ マイナンバーカードの健康保険証利用で限度額適用認定証の準備が不要に

これはとても便利な機能なので、マイナ保険証を使うことをおすすめします。

※高額医療費は保険診療に限られています。保険のきかない医療や食事代、差額ベッド代などは対象になっていないのでご注意ください。

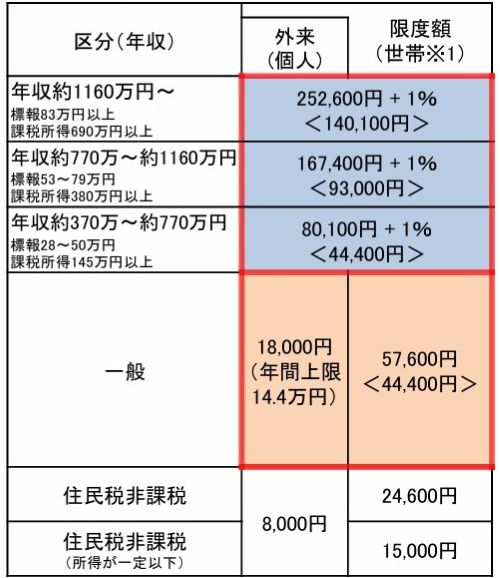

限度額ですが、収入に応じて次のようになっています。

一般の方で言うと、通院時の窓口での支払いは18,000円まで、通院の年間上限は14万4,000円まで。

入院時の支払いは57,600円まで、1年に入院3回までは、1回あたり57,600円ですが、4回目の入院以降は1回あたり44,400円の支払いとなっています。

年収370万円以上の世帯の通院時の限度額はなくなったようですね。限度額が大きく引き上げられています。

次の厚生労働省のページも参考にしてください。

※上記の内容は2025年3月現在です。比較的よく変わるようなので、最新の情報をご確認ください。

コメント